2016年11月16日

マクネアの「水車小屋の三軒別荘」

明治学院の教師で宣教師のマクネアは、明治28年に軽井沢に別荘を設けたとされていますけど、軽井沢会理事テニス部委員長の諸戸清郎氏によると、明治27年夏、各地の外国人宣教師たちが軽井沢に集まり、協議会が始まり、外国人専用の西洋式家屋の別荘が新築された。「水車小屋の三軒別荘」と言われるものがそれで、それは宣教師マクネアがつるや旅館の裏手の水辺に沿ったところに建てたものだそうです。

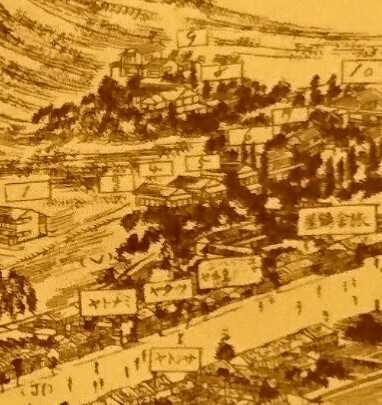

三角屋根の平屋の建物が、つるや旅館の裏手に並んでいることが分かります。マクネアの別荘の前ですね。

軽井沢町誌には、下記のように記載されており、当時の外国人の避暑生活を垣間見ることができます。今も二軒残っているそうです。

明治27年(1894)、それまで人の住まなくなった家屋を別荘として利用していた外国人が、新築の別荘を建てた。”水車小屋の三軒別荘”という名で呼ばれ、つるや裏の水路ぞいにつくられた平屋建ての同じ形の別荘であった。現在も一部改修されているが2軒が残されている。

この別荘の写真を見ると浅間山に向かって広いベランダがあって籐いすが置かれ、夏の涼しさの中で、刻々変わる浅間の景色を味わえるようになっている。ベランダから入ると大きな室があって西の壁に暖(原本は火ヘン)炉が据え付けられ、一家だんらんの場所であり客を迎える室であった。東にはドアをへだてて小さい二つの室がつくられ、南に大きい寝室と小さい寝室が配置されていた。中央の大きい室でだんらんし、まわりの小さい寝室でそれぞれが休むという、西洋式の室の配置を見せているが、ドアばかりでなく日本式の引き戸も使われていた。小川に面して地階がつくられ、階段をおりると西にひろい台所がとられ、西南にパン焼き器のついたストーブが置かれていた。東にはバスとトイレがつけられていた。屋根は板ぶきで、外壁は横板張りにステンをぬった比較的うすいもので、夏の二か月を過ごす質素なものであった。

家のまわりには、簡単な竹の柵と門がつくられていたが、中はすっかり見える開放的なものであった。台所を出るとすぐ前に小川が流れ、炊事や洗濯に利用されていた。

これらの別荘に住む外国人たちの衣食住でもっとも苦労したのは、食料の調達であった。特に冷蔵庫の発達していなかった当時としては、新鮮な肉と牛乳を確保するのがたいへんであった。ときには、仲間とともに生きた牛を買ってきて木につないで草を食べさせておき、必要な時に屠殺してみんなで分けたり、乳牛から直接乳をしぼって煮沸して飲んだという話が伝わっている。

新鮮な野菜を得るために、雨宮新田の農家にキャベツを作ってもらったのは明治26年(1893)だといわれ、30年ころにはさかんに栽培されるようになった。はじめは、小川の水を飲料水につかっていたが、赤痢の発生によって、遠くの井戸から人を頼んで運ぶなど、今では考えられないような苦労があったようである。

マクネアは、その後、明治22年に既に別荘を建てて林間学校も行った頌栄学館教師ミス・アレキサンダーと再婚することになります。

Posted by 冬苺庵 at 08:21│Comments(0)