2016年11月16日

マクネアの「水車小屋の三軒別荘」

明治学院の教師で宣教師のマクネアは、明治28年に軽井沢に別荘を設けたとされていますけど、軽井沢会理事テニス部委員長の諸戸清郎氏によると、明治27年夏、各地の外国人宣教師たちが軽井沢に集まり、協議会が始まり、外国人専用の西洋式家屋の別荘が新築された。「水車小屋の三軒別荘」と言われるものがそれで、それは宣教師マクネアがつるや旅館の裏手の水辺に沿ったところに建てたものだそうです。

三角屋根の平屋の建物が、つるや旅館の裏手に並んでいることが分かります。マクネアの別荘の前ですね。

軽井沢町誌には、下記のように記載されており、当時の外国人の避暑生活を垣間見ることができます。今も二軒残っているそうです。

明治27年(1894)、それまで人の住まなくなった家屋を別荘として利用していた外国人が、新築の別荘を建てた。”水車小屋の三軒別荘”という名で呼ばれ、つるや裏の水路ぞいにつくられた平屋建ての同じ形の別荘であった。現在も一部改修されているが2軒が残されている。

この別荘の写真を見ると浅間山に向かって広いベランダがあって籐いすが置かれ、夏の涼しさの中で、刻々変わる浅間の景色を味わえるようになっている。ベランダから入ると大きな室があって西の壁に暖(原本は火ヘン)炉が据え付けられ、一家だんらんの場所であり客を迎える室であった。東にはドアをへだてて小さい二つの室がつくられ、南に大きい寝室と小さい寝室が配置されていた。中央の大きい室でだんらんし、まわりの小さい寝室でそれぞれが休むという、西洋式の室の配置を見せているが、ドアばかりでなく日本式の引き戸も使われていた。小川に面して地階がつくられ、階段をおりると西にひろい台所がとられ、西南にパン焼き器のついたストーブが置かれていた。東にはバスとトイレがつけられていた。屋根は板ぶきで、外壁は横板張りにステンをぬった比較的うすいもので、夏の二か月を過ごす質素なものであった。

家のまわりには、簡単な竹の柵と門がつくられていたが、中はすっかり見える開放的なものであった。台所を出るとすぐ前に小川が流れ、炊事や洗濯に利用されていた。

これらの別荘に住む外国人たちの衣食住でもっとも苦労したのは、食料の調達であった。特に冷蔵庫の発達していなかった当時としては、新鮮な肉と牛乳を確保するのがたいへんであった。ときには、仲間とともに生きた牛を買ってきて木につないで草を食べさせておき、必要な時に屠殺してみんなで分けたり、乳牛から直接乳をしぼって煮沸して飲んだという話が伝わっている。

新鮮な野菜を得るために、雨宮新田の農家にキャベツを作ってもらったのは明治26年(1893)だといわれ、30年ころにはさかんに栽培されるようになった。はじめは、小川の水を飲料水につかっていたが、赤痢の発生によって、遠くの井戸から人を頼んで運ぶなど、今では考えられないような苦労があったようである。

マクネアは、その後、明治22年に既に別荘を建てて林間学校も行った頌栄学館教師ミス・アレキサンダーと再婚することになります。

Posted by 冬苺庵 at

08:21

│Comments(0)

2016年11月09日

渡辺平太左衛門の別荘

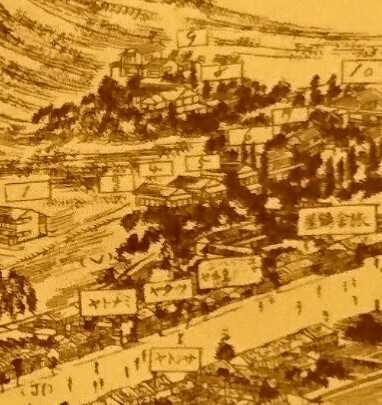

明治30年頃の軽井沢の碓氷峠寄りのところの鳥瞰図です。

4番が大塚山のショーハウス。礼拝堂も写真で見る古い建物です。

既に末松謙澄の泉源亭らしき建物が見えますが、その右下に渡邉という文字がありますね。

これは、軽井沢での別荘地開発を早期に手掛けた渡辺平太左衛門の別荘ではないかと思います。もしかしたら、渡辺平太左衛門も八田の明治26年よりも早いかもしれません。

渡辺平太左衛門について、ご存じない方は、下記に記載がありましたので、ご覧ください。

http://tv.orahonet.jp/docs/smonjo/A0100.php

もしかしたら、渡邉福三郎や渡邉大三郎といった当時の大金持ちの別荘かもしれませんが、まだお金持ちだからと言って軽井沢に別荘があるという時代ではありません。

Posted by 冬苺庵 at

19:53

│Comments(0)

2016年11月09日

軽井沢の佐々木政吉の別荘は明治24年

軽井沢町誌には、下記のような記述があり、八田が軽井沢で、日本人として初めての別荘を建てたことになっているが、それより前に鹿島六郎が建てていたし、鳥居義処や雨宮敬次郎の別荘があったところも範囲に入れれば、八田の前にも日本人別荘は存在していたことになります。

ここには、佐々木政吉が八田の後に別荘を建てたという内容の記述が見えるが、杏雲堂の佐々木政吉についても、下記には明治24年と書いてあるから、八田以前となります。

http://www.sasaki-foundation.jp/foundation/keisai/Kyoundo_Sanmyaku.html

青山胤通も初期の軽井沢に別荘を建てたそうだから、語られていないですが東大医学部の人達の別荘が多く作られたのかもしれません。

ところで、佐々木や青山の別荘は軽井沢の何処にあったのか?場所が何処なのかご存じの方は教えてください。

続きを読む

明治26年(1892)日本人として初めての別荘が、海軍大佐八田裕二郎によって建てられた。八田は、東伏見宮の随行員としてイギリス・フランスに旅行し、二十二年に帰朝したが、健康を害していた。ヨーロッパのアルプスでの高原療養を見聞していた彼は、北海道、日光、箱根にと空気の清涼な土地を求めたが、地形の広さ、湿度、交通上などの条件を満たさなかった。

火山灰に被われた標高一〇〇〇メートル近い軽井沢の清涼で湿度の低い空気と、南に開かれた地形や乾燥の早い土地は、オゾンが多く彼の健康を増進させた。軽い草履にステッキという姿で、散歩をするのに適した草原が広がっていた。八田は、モンブランにも勝る避暑地と思って、旧軽井沢の西南の端に別荘を建てた。軽井沢で健康を取り戻した彼は、日本赤十字病院長の橋本綱常やドクトル・ベルツとともに、夏の転地療養に高原の軽井沢へ別荘を建てることをすすめた。外国人ばかりでなく末松謙澄・三井三郎助・樋上専次郎・江木衷・佐々木政吉らが明治三一、二年ころ別荘を建てることになった。

ここには、佐々木政吉が八田の後に別荘を建てたという内容の記述が見えるが、杏雲堂の佐々木政吉についても、下記には明治24年と書いてあるから、八田以前となります。

http://www.sasaki-foundation.jp/foundation/keisai/Kyoundo_Sanmyaku.html

佐々木政吉が軽井沢に別荘を造ったのは、明治二十四年であるから、三十六歳で、東大教授の時代である。軽井沢草分けの一人で、当時高価といわれたが、坪当り、二十五銭の時代であった。

三十六歳の時、ハイカラで、カイゼル髭をはやした大学教授様が散歩している姿をみて、軽井沢の土地の人は「ローマ法王」という緯名をつけたという。

晩年、大森山王の別邸に隠退した後も、軽井沢を愛し、よく避暑に行き、軽井沢銀座を散歩したという。その頃、芳子賢夫人は、老体を案じ、長年奉公の忠僕三吉を見張り番として、見えつ隠れつ後から随行させていた。

昭和九年、佐々木政吉八十歳の時、家庭の中心人物であり、一族の中心でもあり令夫人賢夫人のほまれたかかった芳子夫人が、六十八歳で逝去し、翌年、養母の峯子未亡人が八十四歳で逝去してから、佐々木政吉もがっくりした。

大森山王の別邸はこれより急に淋しくなったが、当時三代目院長佐々木隆興や梨喜子夫人、孫達が遊びに来るのを楽しみにして幸福な晩年であった。

昭和十四年七月、佐々木政吉は、大森山王の別荘で、ラジオ放送を聞いて、世界の情勢に一喜一憂の生活であった。

或る日、感冒の気味で、ねている所に可愛がっていた初孫の佐々木洋興(現杏雲堂理事長)がいよいよ出征することになって、来訪した。孫の凛々しい軍服姿を見て、大いに喜び「これは立派になったものだ。体に気をつけてしっかりやってきなさい」と激励した。洋興は「はい、では祖父様、往って参ります」と、うしろ髪をひかれるお見いで出立してしまった。

最愛の孫の別離にがっくりしたのか、その夜半より発熱し、三日目に不帰の人となった。享年八十五歳であった。

青山胤通も初期の軽井沢に別荘を建てたそうだから、語られていないですが東大医学部の人達の別荘が多く作られたのかもしれません。

ところで、佐々木や青山の別荘は軽井沢の何処にあったのか?場所が何処なのかご存じの方は教えてください。

続きを読む

Posted by 冬苺庵 at

04:59

│Comments(3)